|

인(仁)이란 천지가 만물을 생성하는 마음이고 우리가 덕(德)으로 삼는 것이다. 대개 마음의 온전한 덕은 지극한 이치가 아님이 없는데 인이란 내가 이를 말미암아 태어났고 만물과 그 근원을 같이하는 것이다. 그러므로 우리의 본성의 주체로서 사덕(四德)의 우두머리가 되어서 나머지 의(義)ㆍ예(禮)ㆍ지(智) 셋을 아울러 포괄한다. 나머지 셋을 아울러 포괄하므로 정(情)으로 발현하는 것이 사단(四端)이 되고, 이 사단 전체를 측은지심(惻隱之心)이 또 관통한다. 관통하기 때문에 수오(羞惡)ㆍ사양(辭讓)ㆍ시비(是非)가 그 작용이 되는데 언어와 동작 등 모든 행위에서 인성(仁性)을 본체로 삼지 않음이 없다.

만약 그 본체가 없어서 사사로운 생각이 제멋대로 일어난다면 가까운 친족을 사랑하는 것과 만물을 두루 사랑하는 것의 구분, 신분의 높고 낮은 등급의 차이, 공경하고 겸양하는 즈음, 시비와 사정(邪正)의 분변에 있어 잘못이 없을 수 없을 것이다. 이런 까닭에 인(仁)을 실천하는 사람은 모름지기 자기의 사욕을 극복해야 하니, 자기 사욕을 극복한다면 마음이 툭 트여서 지극히 공정하여 타고난 본성을 잘 보전한다. 이렇게 되면 본성에 갖추어진 이치가 막히고 가려지는 바 없어서 본성이 사물에 적용되는 것이 모두 도(道)에 맞지 않음이 없다. 그리하여 나의 본성이 천지 만물과 유통하여 천지가 만물을 끊임없이 생성하는 이치를 나의 마음에 두루 포괄하지 않음이 없게 된다.

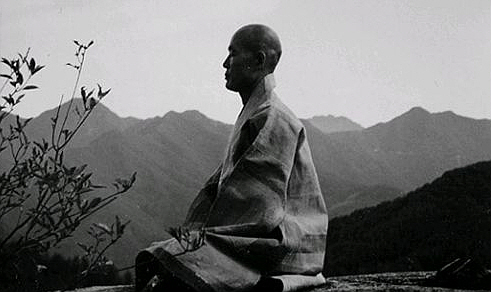

그렇다면 계(契)란 무엇인가? 계란 합한다는 뜻이니, 이른바 ‘어긋나지 않는다.’는 것이 이것이다. ‘어긋나지 않는다.’는 것은 단지 터럭만한 사욕도 없어, 활짝 트여 더없이 맑은 것일 뿐이다. 그러나 ‘더없이 맑다’는 것은 단지 문을 닫고 고요히 앉아서 눈을 감고 머리를 숙인 채 사물을 전혀 접응(接應)하지 않는, 선가(禪家)에서 말하는 ‘마음을 그저 쉬고 쉰다.’는 것이 아니다. 대개 사물을 만나 응접하거나 행위와 동작을 할 때 한 점 사사로운 생각도 없어서 한 마음의 묘한 이치가 위에 말한 것처럼 두루 천지 만물과 유통하여 모든 이치를 포괄하지 않음이 없는 것이다.

계인(契仁)은 승려이다. 승려가 정좌하여 마음을 억눌러 참선을 하는 것이 유자(儒者)에게 비판받는 것은 단지 인(仁)하지 못하기 때문이다. 계인씨가 만약 인에 힘을 쓸 수만 있다면 정좌할 때 그 마음이 온전히 지극한 이치라 조금도 흠궐(欠闕)이 없고 사물을 접응하고 대응할 때 하늘로부터 받은 본성이 사단(四端) 밖으로 가득 발현할 터이니, 인(仁)의 작용은 굳이 작은 은혜를 베풀어 남을 사랑한 뒤에야 쓸 수 있는 것이 아니다. 훗날 머리에 관을 쓰고 집안과 나라에서 일하고 조정에 설 때 어디서나 사람들이 우러러 보지 않음을 없을 것이요, 물러나 몸을 감추고 누추한 거리나 외진 산골에 곤궁하게 살아도 마음에 절로 기뻐서 마치 봄기운 충만한 듯, 느긋하고 넉넉한 마음으로 화락(和樂)하여 그 절개를 바꾸지 않을 터이니, 아! 아! 인(仁)의 분량이 크도다.

성화(成化) 경자년 입추일(立秋日)에 벽산청은옹(碧山淸隱翁)은 설을 쓰노라. |

| [仁者, 天地生物之心, 而我之所以爲德者也. 蓋心之全德, 莫非至理, 而仁者, 我所由以生, 與萬物同此元元者, 故主於性中, 爲四德之長而兼包焉. 惟其兼包也, 故發於情爲四端, 而四端之中, 惻隱又貫通焉. 惟其貫通也, 故以羞惡辭遜是非爲其用, 而於動靜云爲之際, 未嘗不以仁性爲體. 如無其體, 私意妄作, 於親親及物之分ㆍ尊卑等殺之間ㆍ恭敬揖遜之際ㆍ是非邪正之辨, 不能無過焉. 是故, 爲仁者, 須要克己. 若克己私, 廓然至公, 涵育渾全, 而理之具於性者, 無所壅蔽, 施於事物之間者, 莫不各當其道, 與天地萬物相爲流通, 而生生之理, 無不該遍矣. 然則契者何? 契也者, 合也, 所謂不違, 是也. 不違, 只是無纖毫私欲, 豁然淨盡而已. 然曰淨盡云者, 非直閉門靜坐, 瞌眼低頭, 不接物, 不應事, 所謂休去歇去者也. 蓋遇物應事, 施爲動作, 絶一點私意, 一心之妙, 周流該博, 如上所云也. 契仁, 浮屠氏也. 浮屠靜坐捺念爲參禪, 爲儒者所詆, 但不能仁也. 契仁氏若能用力於仁, 則其靜坐之時, 渾然至理, 無所欠闕, 而於接物之際ㆍ對機之間, 天命之性, 藹然發見於四端之表, 而仁之爲用, 不必煦煦摩撫, 然後用之矣. 他日冠諸顚, 施於家邦, 立於朝廷, 無處不瞻仰, 退屈藏身, 居陋巷, 守窮谷, 怡然自樂, 盎若陽春, 煕煕寬薖, 不易其介矣. 噫噓嘻, 仁之爲量也大矣哉! 成化庚子立秋日, 碧山淸隱翁說.] |