|

우리는 남들과 모여서 즐거울 때 나와 남이란 구별을 잠시 잊는다. 나와 남을 의식하는 생각이 강하면 강할수록 몸과 마음이 경직되어 불편하다. 또한 우리는 아름다운 경치를 보고 감탄할 때 자기 존재를 잊고 경치와 하나가 된다. 그렇지 않으면 대자연의 장엄한 목소리를 들을 수 없다.

하늘과 땅 사이에 바람이 분다. 바람은 어디서 와서 어디로 가는지, 아무런 자취도 없으니, 참으로 덧없다. 그러나 알고 보면, 우리가 ‘나’라고 단단히 믿는 이 육신도 덧없기는 바람과 다를 바 없다. 나를 자기 육신에 국한하는 견고한 집착을 버리고 눈을 크게 뜨지 않으면 우리네 삶이란 것이 늘 위태하고 불안할 수밖에 없다.

맹춘(孟春 음력 1월) 초하루에 두 사람이 나를 찾아왔는데 썰렁한 바람이 불어와 뜰을 배회하였다. 한 사람이 말하였다.

“이상해라, 바람이여! 바람은 무슨 기(氣)인가?”

내가 대답하였다.

“천지 사이에 가득 찬 것은 하나의 기(氣)일 뿐인데 기는 모이고 흩어짐이 있고 오르내림이 있습니다. 대저 바람이란 기의 자취인데 무엇이 이것을 불게 하는가? 이(理)가 스스로 그러한 것입니다.”

하고, 이어 손을 들어서 그에게 보이며 말하였다.

“그대는 이 손을 아시오?”

그가 말하였다.

“손입니다.”

내가 말하였다.

“손이 손인 것은 당연한 사실입니다. 그런데 조금 전에는 고요했고 지금은 움직이며 조금 전에는 굽혔고 지금은 폈으니, 그 까닭은 무엇입니까?”

그가 말하였다.

“기(氣)입니다. 기입니다.”

내가 말하였다.

“그렇습니다. 기는 나의 소유가 아니라 하늘입니다. 하늘은 무엇인가? 기일 뿐이고 리(理)일 뿐입니다. 하늘에 리와 기가 있어 만물이 생겨나니, 만물의 관점에서 자신을 보면 만물은 제각각 만물일 뿐이지만 하늘의 관점에서 만물을 보면 만물도 하늘입니다. 그러니 바람이 내가 아니며 내가 바람이 아니라고 어찌 보장할 수 있겠습니까.”

그러자 두 사람이 서로 돌아보며 탄식하였다.

“아침에 밖에서 오는데 길에 있는 자들이 모두 남 아님이 없었습니다. 이제 주인의 말씀을 듣고 보니 정신이 아득하여 다르게 느껴집니다. 나 자신을 찾아도 스스로 찾을 수 없거늘 누가 남이겠습니까.”

두 사람이 나간 뒤에 문을 닫고 이 말을 기록한다.

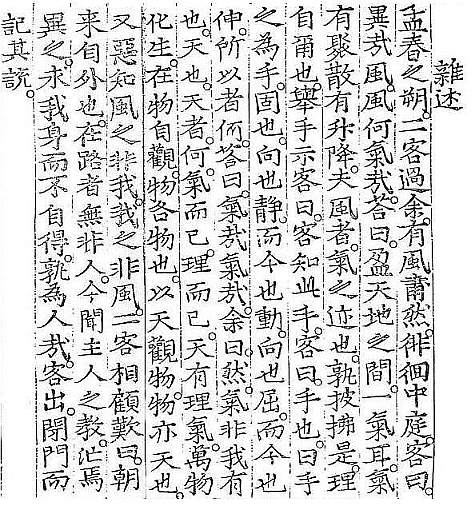

[孟春之朔, 二客過余, 有風肅然, 徘徊中庭. 客曰, “異哉風, 風何氣哉!” 答曰, “盈天地之間, 一氣耳, 氣有聚散有升降. 夫風者, 氣之迹也. 孰披拂是, 理自爾也.” 擧手示客曰, “客知此手?” 客曰, “手也.” 曰, “手之爲手, 固也. 向也靜而今也動, 向也屈而今也伸. 所以者何?” 答曰, “氣哉氣哉!” 余曰, “然. 氣非我有也, 天也. 天者何? 氣而已, 理而已. 天有理氣, 萬物化生. 在物自觀, 物各物也, 以天觀物, 物亦天也. 又惡知風之非我我之非風!” 二客相顧歎曰, “朝來自外也, 在路者無非人, 今聞主人之敎, 汒焉異之, 求我身而不自得, 孰爲人哉!” 客出, 閉門而記其說.]

- 권필(權韠) <잡술(雜述)> 《석주집(石洲集)》

▶ 권필(權韠)의 <잡술(雜述)> 전문 |

|